がん治療最新情報のホームへ がん治療最新情報のホームへ |

骨肉腫のがん治療

|

末期でもあきらめない! 世界が認めた抗ガン漢方薬!

サンプル無料!

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

骨肉腫とは

|

|

骨は,人間の体を支えたり,臓器を守っているだけでなく,カルシウムやリンなどを蓄え,必要に応じてこれらの物質を血液中に放出したり吸収したりするという機能もあります。

さらに,骨髄には免疫細胞であるリンパ球や赤血球を産みだす造血幹細胞があり,重要な役割を果たしています。

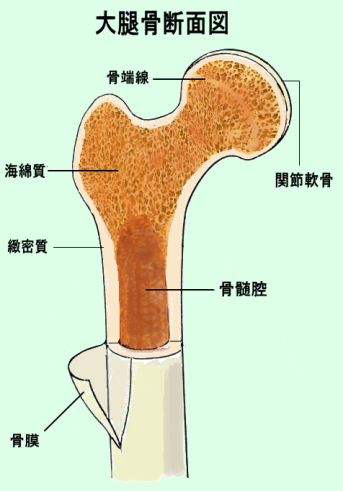

骨は,表面をおおっている骨膜,かたい骨からなる緻密質,海綿質というスポンジ状の骨からなる骨基質,そして,赤血球や白血球などの血液成分を生産する骨髄から構成されています。

また,関節部では,柔らかく弾力性がある関節軟骨が包み,関節の動きを助けています。

骨肉腫は,骨の悪性腫瘍のなかでも最も多く見られ,全体の約40%を占めています。

このがんは国内では年間に約150〜200人の患者が罹患していると報告され,悪性腫瘍の中では発症頻度はかなり少ないといえます。

発症率の高い部位は,膝の周囲で,全体の約70%程度をしめています。

診断時に骨以外の場所に転移した肉腫が見つかる患者も少なくありませんが,そのうちの80%以上は肺への転移です。

| |

スポンサードリンク |

|

|

| |

|

これまで,骨肉腫のがん治療における治癒率は低く,不治の病ともいわれていました。

このがんは悪性度がきわめて高く,早い時期から肺に転移するという特徴があります。

しかし,その後,このがんの治療法が急速に進歩することにより,生存率が劇的に向上し,現在では多くの骨肉腫患者が治癒できるようになっています。

この骨肉腫は,30年前までは,5年生存率30〜40%でしたが,現在では,60〜70%に達し,補助療法を併用することで,最大90%以上に改善しています。

骨に発生するがんは,骨肉腫以外にも,軟骨肉腫,ユーイング肉腫などがあります。

|

|

|

|

| スポンサードリンク |

|

|

|

|

|

| |

|

骨肉腫の種類

|

|

骨内通常型骨肉腫 骨内通常型骨肉腫

骨肉腫でもっとも多くみられるのは,骨の内部にできる骨内通常型骨肉腫と呼ばれるもので,通常,骨肉腫といえばこのタイプのことをいいます。

このタイプは10歳代にもっと多く発症し,悪性度が高く,骨や肺に転移しやすいといわれています。

傍骨性骨肉腫 傍骨性骨肉腫

骨の表面にできる肉腫であり,比較的成長が遅く、転移もあまりみられません。大腿骨の後ろ側で最も多く発症するという特徴があります。

骨肉腫は一般に10歳代の発症率が最も高いのですが,この傍骨性骨肉腫は20〜40歳代で発症することが多いといわれています。この肉腫のがん治療は外科手術のみで,一般に抗がん剤治療は行いません。

骨膜性骨肉腫 骨膜性骨肉腫

骨を包む骨膜下に肉腫が発生し,骨皮質の外側に広がり,青年期から中年期にかけて多く発症します。

この骨膜性骨肉腫は骨髄まで広がることはなく,転移もしにくいとされます。

治療は外科手術が中心ですが,必要に応じて抗がん剤治療を行うこともあります。

そのほか,まれな骨肉腫のタイプとして,小細胞骨肉腫,血管拡張性骨肉腫などがあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

骨肉腫の原因

|

|

現在のところ,発症の原因はわかっていません。ただし,一部の患者においては,遺伝的要因がかかわっていると考えられています。

遺伝性の目のがんである網膜芽腫網膜芽腫の患者は,後に骨肉腫を発症しやすいことが知られており,このがん患者はRbと呼ばれるガン抑制遺伝子が変異したり,失われたりしていることが判明しています。

リ・フラウメニ症候群とよばれる遺伝性のがんも,骨肉腫の原因であるとされ,この家系の人は,骨肉腫以外にも,乳ガン,白血病,脳腫瘍,軟部肉腫などを発症するリスクがあります。

リ・フラウメニ症候群の患者は、p53遺伝子と呼ばれるがん抑制遺伝子が変異しています。

すまた,この遺伝子は,最近ではがんの遺伝子治療でよく利用されています。

その他,パージェット病(変形性骨炎)や線維性骨異形成の患者も,まれに骨肉腫になることがあります。

また,ごく一部ではありますが,以前にがん治療などで放射線照射を受けたり,抗がん剤治療を受けたりした患者は,骨肉腫を発症するリスクが高まるとされています。

| |

|

骨肉腫の症状

|

肉腫が発生しやすいのは,膝の周囲の骨部や,肩に近い部分の腕の骨などです。

骨肉腫は,腫瘍が骨の中にとどまっている間は、自覚症状がありません。しかし,肉腫が進行して骨の外側にまで成長すると,骨膜が圧迫され痛みを感じるようになります。

はじめは運動などで骨に力が加わったときだけ痛み,特に,ひざの周囲にできることが多いため,運動の負荷や成長痛だと思いこみ,見過ごすことも少なくありません。

肉腫が進行すると,日常でも,骨が痛むようになります。肉腫のできた部分は腫れてきて,ときには熱をもつようにもなります。

さらには,関節がうまく動かなくなり,多少の打撲だけでも,骨折したり,強い痛みを感じることがあります。

| |

|

検査・診断

|

血液検査では、腫瘍マーカーの濃度を調べます。骨肉腫では,がんが増殖するとき,アルカリホスファターゼ(ALP)や乳酸脱水素酵素(LDH)などの酵素が血液中に放出されます。

また,画像診断ではX線やMRIやCTで撮影し,多くの場合,これだけでも骨の肉腫かどうかの判断はできますが,確定診断を行うには,骨から組織をとり出して顕微鏡での診断が必要です。

さらに,骨肉腫の大きさや周囲への広がりを調べるには,放射性物質を使用したアイソトープ検査(核医学検査)も行います。

骨肉腫は時に骨の中を離れて点在する場合があり,アイソトープ検査ではl,このような病巣も発見するのには,向いています。

|

|

|

|

| |

末期がんでもあきらめない! 世界が認めた抗ガン漢方薬!

サンプル無料!

|

| |

|

|

| |

|

骨肉腫のがん治療

|

かつて,骨肉腫を発症した患者は,病巣のある足や手を切断をされていましたが,それでも1年以内に,約80%の患者に肺への転移が発見されています。

しかし現在では,画像の診断技術が,向上し,肉腫の部位を正確に把握できるようになったため,

90%以上の患者が切断手術をせずにすむようになっただけでなく,生存率も著しく向上しています。

現在,主流となっている骨肉腫のがん治療法は,まず抗がん剤を使用し,切除範囲を小さくしてから,手術により周囲の健康な組織もふくめて切除する患肢温存手術です。

手術後,ふたたび抗がん剤治療を行います。 放射線治療は,骨肉腫に対しては使用されませんが,手術不能な場合や完全な切除難しいと場合には,補助療法として放射線治療を行うことがあります。

手術中に,病巣を切除した場所に細いチューブを多数埋め込み,その中に放射性同位体を入れ放射線を照射するという小線源治療がおこなわれる場合もあります。

| |

|

手術

|

骨肉腫のがん治療の基本は手術です。手術の方法は,患者の年齢,肉腫の大きさや場所などによって異なります。

切断手術 切断手術

肉腫が非常に大きくなって神経や血管にまで広がっている場合や抗がん剤に対して,抵抗性を示している場合には,手足の切断をまぬがれないときもあります。

さらに,骨折してしまっている場合も,周囲に腫瘍が広がりやすいため,切断手術を行うことがあります。

ひざの脛骨(けいこつ)に,腫瘍が発生した場合,大腿骨の下部から先を切断します。また,大腿骨下部の肉腫には,大腿骨の中央部や股関節の近くで切断します。手術後,義足をつける必要があります。

患肢温存手術 患肢温存手術

現在,骨肉腫のがん治療では,多くの場合,この患肢温存手術がおこなわれています。

この手術では,手足を切断せずに,肉腫をそのまわりの正常な組織といっしょに切りとる方法です。

肉腫を切除した部分には,患者自身の骨やチタン製の人工関節を移植します

この患肢温存手術は,ほとんどの患者が希望する方法ですが,がんを完全に切除できなくなるというリスクも存在します。

再発のリスクが考えられる場合,抗がん剤治療や放射線治療も駆使して再発防止に努めます。

人工関節の場合,手術後,数週間で歩行が可能になりますが,耐用年数が10年〜15年ほどで,再手術が必要となります。また,患者が幼い場合,成長が著しいため,適しているとはいえません。

一方,自分自身の骨を使う場合,手術が大がかりになるだけでなく,また骨が融合して動けるようになるまで,半年〜1年ほどがかかります。

また,使用できる骨の大きさに限度があるため,体重がかかる下肢には適してはいません。

回転形成術 回転形成術

足の切断が必要と判断されたとき,残された健康な部位を接合するという手術です。

大腿骨の下部に肉腫ができた場合では,すねから下はまだ健康な状態です。そこで,肉腫の部分の骨を切除し,残った大腿骨とすねの骨をつなぎます。その際,すねの骨は180度回転させてももの骨につなぎます。

これにより,足首の関節をひざの関節として機能させることができます。ひざから下は義足を使用します。

この手術は,歩行や運動の面では人工関節や自分白身の骨を使う方法よりもすぐれています。

しかし,ひざのすぐ下に足の甲やかかとのある部分が逆向きについていることになり,美容的に違和感を感じるという外見上の問題もあります。

この骨腫瘍で脚を切除する際に用いられる回転形成術は,千葉県がんセンターなど,数カ所でしか行われていない難しい手術といわれています。

| |

|

抗がん剤治療

|

すでに述べたように,患者の四肢が温存可能となり,骨肉腫の患者の生存率が高くなったのは,より治療効果の高い抗がん剤が使用されるようになったためです。

骨肉腫の化学療法では,何種類かの抗がん剤を組み合わせて使います。

日本では,シスプラチンやビンクリスチンにメトトレキサートやドキソルビシンを併用して治療する多剤併用療法がよくおこなわれています。

ほかにも、シクロホスファミド,アクチノマイシン,ブレオマイシン,エトポシド,カルボプラチンなどが使用されることもあります。

抗がん剤治療は,手術前に数回行い,手術後も半年から1年継続します。

骨肉腫のがん治療では,吐き気や嘔吐があらわれやすく,骨髄抑制による貧血や免疫力の低下,脱など,さまざまな副作用がみられます。

現在,この抗がん剤の使用により,完治する患者が大幅に増えたたものの,化学療法の副作用が問題として指摘されるようになっています。

治療が終わればほとんどの副作用は治りますが,場合によっては,心筋や腎臓,肝臓に障害が残ったり,生殖機能や聴覚に異常が生じる場合もあります。

そのため,このような障害をなるべく早期に発見し,投与を中止するなど,障害が重くならないように努力する必要があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

骨肉腫の最新治療

|

|

| |

|

温熱療法

|

肉腫を殺すために熱を利用する方法です。人工骨を使わずに手術した体を再建することができます。この手法では,がんは熱に弱いという性質を利用します。

がんが発生した骨を切除し,60度の湯にひたしてがん細胞を殺してから,ふたたび体内に戻すという治療法です。

これは癌研究会附属病院が開発した骨肉腫の新しいがん治療法で,牛乳の低温殺菌法と同じ手法であり,パスツール法と呼ばれています。

ただし,パスツール法体内に戻した骨が安定するまでに約半年かかります。また人工骨を移植したときと同じく感染症になりやすいため,注意が必要です。

また,マイクロ波で加熱して腫瘍を破壊するの方法も研究されています。

| |

|

術中体外照射法

|

この治療法では,肉腫といっしょに切除した骨に1回で強力な放射線を照射して腫瘍細胞を殺し,その後,その骨をふたたび体内に戻すという方法(自家骨移植)です。

術中体外照射法の場合,放射線を照射した骨は死んでしまいます。そのため,人工骨と同じく感染症になるおそれがあります。また骨が融合しにくくなり,骨折もしやすくなるというデメリットもあります。

| |

|

超大量化学療法 |

超大量化学療法とは、大量の抗がん剤の投与によって骨髄などの肉腫細胞を正常細胞と共に完全に死滅させ,その後,骨髄を患者に移植して骨を正常にもどすという治療法です。

この超大量化学療法は,白血病の治療で使用されているもので,現在,この超大量化学療法で骨肉腫にも効果があるかどうか研究中です。

| |

|

骨の再建法 |

骨肉腫の治療では、手術によって切除あるいは切断した手や足の外観や機能をどのように修復し,再建するかが,大きな課題があります。

現在,さまざまな臓器や器官になる能力をもつ幹細胞を利用して,移植用の骨をつくり出そうという再生医療の研究が進んでいます。

奈良県立医科大学病院などのグループが行った研究によると,患者の骨髄からとり出した幹細胞を,人工材料(リン酸カルシウム)上で培養して培養骨をつくり出し,これを患者に移植したところ,骨の再生を行った患者すべてに有効な結果が出たということです。

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

治療後のケア

|

|

骨肉腫は肺に転移しやすいガンなので、治療後も定期的な検査が必要です。治療後1年間は1ヵ月に1回,エックス線などで転移や再発がないかを調べます。

その後10年間は半年〜1年おきに,定期的に検診を受ける必要があります。

また,人工関節をつけた患者は,人工関節のゆるみや破損がないか点検が必要です。破損や磨耗が見つかったときには,交換するための手術が必要になります。

骨肉腫は思春期に発症することが多く,治療法によって体の機能や外観が損なわれることもあるため,心理的なケアも重要です。

|

|

|

|

|